Follow Us

Follow Us Like Us

Like Us

Graciela N. V. Corvalán, Ph. D. Webster University, St. Louis, Missouri, Julio - 2001

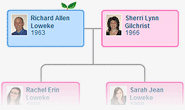

Ezequiel Martínez Estrada nace el 14 de septiembre de l895 en San José de la Esquina, un pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina. Siendo niño su familia se traslada a Goyena, pueblo ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires, donde su padre abre un almacén de ramos generales. Tenía dos hermanos, Carlos y Emilio, siendo él el mayor de los tres. En la “Carta” autobiográfica que en l945 le dirige a Victoria Ocampo, le dice que hasta los 12 años vivió en pueblos de provincia de los que guarda recuerdos llenos de “acontecimientos prodigiosos”. Será en Goyena, precisamente, donde ha de comprar en l937 un campo con el dinero que recibe en uno de sus premios de literatura.

Don Ezequiel, como muchos lo llamaban, es un hombre púdico y poco dado a las confesiones. Fuera de la “Carta a Victoria Ocampo”, no ha dejado ninguna autobiografía en sentido estricto y, en consecuencia, poco se sabe de su infancia y adolescencia, de sus hermanos ni de sus padres. Hacia l907, año en que sus padres se separan, Martínez Estrada viaja a Buenos Aires, donde vive son su tía Elisa y estudia en el Colegio Avellanda. Pareciera que debido a la precaria situación económica de la familia, Martínez Estrada se ve obligado a abandonar sus estudios y empezar a trabajar. En l914 lo encontramos trabajando en el Correo Central de Buenos Aires, donde permanecerá hasta que se jubile en l946.

Fuera de algunos ensayos breves que publica entre l917 y 1919 en las revistas Nosotros y Atenea, Martínez Estrada inicia su carrera literaria como poeta. Entre l918 y 1929 publica seis volúmenes de poesía, en los que es evidente la influencia de Edgar Allan Poe, de Rubén Darío y, particularmente, de Leopoldo Lugones.

En l921 contrae matrimonio con la pintora y escultora Agustina Morriconi, con quien compartirá el resto de su vida. Ella inspirará muchos de sus poemas, y ella lo acompañará en todos sus viajes y las largas estadías fuera del país.

Entre l924 y l945, año de la llegada de Juan Domingo Perón y Eva Perón al poder, enseña literatura en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Fruto de estas clases es su libro Panorama de las literaturas, publicado en l946.

Aunque Martínez Estrada ha de escribir poesía a lo largo de su vida —Poesía, compilación de l947, Coplas del ciego y Otras coplas del ciego, de l959, y “Tres poemas del anochecer”, de l964— con la publicación de Radiografía de la pampa en l933, se cierra una primera etapa de su vida dedicada a las letras. Este largo ensayo, posiblemente el más conocido de este autor, es uno de los primeros experimentos serios de hacer psicología social en América Latina. Radiografía de la pampa es, sin duda, también una respuesta al golpe militar de Uriburu en l930, situación que lo estimula a examinar la historia nacional para traer a luz la auténtica y problemática realidad que vive su país. A esta obra le siguen una serie de trabajos histórico-sociológicos —La cabeza de Goliath (l940), Sarmiento (l946), Los invariantes históricos en el Facundo (l947), Muerte y transfiguración de Martín Fierro (l948)— que continúan su apasionado examen de la realidad social, política y cultural de la Argentina, país con el que ha de mantener una ambivalente y simbiótica relación.

Estos años, entre l933 y l959, son de intensa actividad literaria y académica, de viajes y conferencias, y numerosos escritos polémicos. En l933 Martínez Estrada recibe el Premio Nacional de Literatura por su obra poética, en l937; el Premio Nacional de Letras por Radiografía de la pampa; el Gran Premio de Honor de la S. A. D. E. (Sociedad Argentina de Escritores) en l948, y en l949 esta sociedad lo propone como candidato al Premio Nobel por su contribución a las letras. De l933 a l934, y de l942 a l946 preside la S. A. D. E., y en l957 es presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Entre los viajes que realiza durante estos años, cabe mencionar el que hace a los Estados Unidos invitado por el Departamento de Estado entre julio y septiembre de l942. Su diario de viaje no se publicará hasta mucho más tarde, cuando con el título de Panorama de los Estados Unidos se edite en Buenos Aires en l985. Este libro y su ensayo “Juicio sintético sobre los Estados Unidos” (en Libertad creadora, l943) han de ser algunos de los pocos textos en que bajo la influencia del reciente viaje se exprese positivamente y aún con admiración de este país.

En l946 Martínez Estrada inicia su larga y fructífera colaboración con la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, y en esos años publica también dos colecciones de obras de teatro y varias de cuentos y novelas cortas. Roberto Yahni ha de preparar y editar en l975 sus cuentos bajo el título de Cuentos completos. Sus obra narrativa, como muchos de sus ensayos, se basa en dilemas que no admiten solución. La influencia de Kafka es innegable.

En l949 se radica en Bahía Blanca, en la casa de la Avenida Alem, hoy sede de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Con la caída del peronismo en l956 se reintegra a la docencia con carácter interino en el Colegio Nacional de La Plata y, al año siguiente, es nombrado profesor extraordinario en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca.

Estos son también los años que dedica a sus trabajos biográfico-literarios —el Sarmiento arriba mencionado, Nietzsche (l947), El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson (l951), El hermano Quiroga (l957), y Heraldos de la verdad (l948), texto que contiene estudios sobre Montaigne, Nietzsche y Balzac—, los que en gran medida son esa autobiografía que Martínez Estrada nunca escribió. Con Sarmiento comparte las categorías de “civilización” y “barbarie”, aunque subvierta su valor y muestre el fracaso del proyecto civilizador sarmientino. Guillermo Enrique Hudson le posibilita el regreso al “paraíso perdido” y su acercamiento a una vida en armonía con el contorno natural. Horacio Quiroga, ese hermano mayor cuya amistad lo lleva a encontrarse consigo mismo, le abre los ojos a la mediocridad, las desigualdades, las injusticias y a los efectos deshumanizantes de la civilización tecnológica. Sarmiento y Martí, a este último dedicará tres volúmenes (dos de los cuales se han publicado póstumamente en México y Cuba), representan al hombre no sólo como intérprete y crítico de la realidad sino como “agente” del proceso histórico, papel que Martínez Estrada secretamente añora pero nunca logra actualizar. Con ambos también comparte el oficio de escribir, la fidelidad a la propia vocación, la incomprensión por parte de ciertos sectores de la crítica, y la amarga experiencia del destierro dentro y fuera de su país.

Tanto en sus libros biográfico-literarios como en ensayos más breves que dedica a figuras como Kafka, Heine, Simone Weil, Dostoievski, Tolstoi, entre otros, Martínez Estrada asume el discurso del otro como propio y se identifica profundamente con sus héroes y mentores. En este juego de descubrir y proyectar, él busca corroborar y legitimar su propia lectura, su propia visión de la realidad y la vida.

Ya se ha mencionado la relación ambivalente y simbiótica que ha de mantener con su país a lo largo de la vida. Precisamente durante los años del peronismo, Martínez Estrada sufre una enfermedad de la piel que los médicos diagnosticaron de “neurodermitis melánica”, enfermedad de tipo psicosomático. Así como el peronismo es la enfermedad que padece la Argentina, la suya, aunque la califique de menos grave, lo ha de tener postrado casi cinco años (entre l951 y l955), y deambulando de hospital en hospital.

Liberado de su enfermedad después de la caída del peronismo en l955, Martínez Estrada procura influir en políticos y educadores, en críticos y escritores, en los jóvenes y en la sociedad en general ofreciendo consejos, prédicas, críticas y ataques, que él ha de llamar “sus catilinarias”. Cuadrante del pampero (l956), ¿Qué es esto? (l956), Exhortaciones (l957) y Las 40 (l957) son algunos de los textos representativos de esta época.

A críticos como Adolfo Prieto, por ejemplo, les sorprende que Martínez Estrada no comprenda que su obra de denuncia no reciba el asentimiento general. Su resolución de abandonar el país se debe tanto a causas de orden externo, tales como razones de tipo económico y la incomprensión por parte de la crítica, como a causas de orden interno o psicológico —dudas con respecto a la efectividad de su labor al sentir que su prédica cae en el vacío. Juan José Sebrelli y César Fernández Moreno le dan importancia al cuento “No me olvides”, de La tos y otros entretenimientos (l957). Lo consideran en gran medida autobiográfico y un claro ejemplo de su implacable autocrítica, la que en este caso se refleja en la figura de un escritor, Eduardo Martínez, a quien se le ha retirado el aprecio y nadie lee ni escucha. Nótese el juego de palabras: Eduardo Martínez/ Martínez Estrada.

Irse, entonces, es tanto una respuesta vital a sus críticos como un modo de continuar su trayectoria de lucha en un ambiente que promete ser solidario. Es así que a mediados de l959 sale con destino a Chile para dictar un ciclo de conferencias. Pasa luego a Viena para asistir al Congreso de la Paz, lugar donde conoce a Nicolás Guillén, poeta cubano al que ha de dedicar su libro La poesía afrocubana de Nicolás Guillén (l966). En septiembre de ese año se traslada a México a invitación del Fondo de Cultura Económica, país en el permanece por un año contratado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México. Fruto de este año de trabajo es su largo ensayo titulado Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina (l962), libro escrito desde una perspectiva continental en el que, pese a lo desmesurado y contradictorio de algunas de sus secciones, establece una vinculación orgánica entre Latinoamérica y los otros países subdesarrollados de Asia y África. En este libro son evidentes su toma de posición a favor de Cuba y sus ataques al imperialismo internacional.

En febrero y marzo de l960 hace una breve visita a Cuba con motivo de recibir el premio Casa de las Américas por su ensayo Análisis funcional de la cultura (l960), y el 26 de septiembre del mismo año regresa a Cuba como director del Centro de Estudios Latinoamericano de Casa de las Américas, donde permanece trabajando hasta noviembre de l962.

La vida y obra de Martínez Estrada quedarían incompletas sin esta última etapa, los trabajos que realiza en Cuba y su acercamiento a la revolución cubana. Su labor educadora, es decir, su deseo de incidir sobre la realidad y transformarla despertando en hombres y mujeres la conciencia de los valores y el ansia de realizarlos se revitaliza desde esta nueva perspectiva.

Durante su estadía en Cuba, Martínez Estrada tiene numerosas ocupaciones, tales como organizar seminarios de investigación, dar conferencias y, sobre todo, estudiar la obra y vida de José Martí. Resultado de estas investigaciones son sus libros Martí revolucionario, publicado por Casa de las Américas en l967, y Martí: el héroe y su acción revolucionaria, publicado en México en l966. Hay un tercer libro sobre Martí titulado “La doctrina, el apóstol,” que aún no ha sido publicado. Según Martínez Estrada, en Cuba también habría editado dos volúmenes de discursos de Fidel Castro, los cuales tampoco se han publicado. Escribió además numerosos trabajos breves, algunos de los cuales se inclinan fuertemente a lo propagandístico y panfletario, que han quedado incluidos en Cuba y al servicio de la revolución cubana, (La Habana en l963). Dentro de la misma tónica está su mordaz crítica a los Estados Unidos titulada El verdadero cuento del tío Sam (La Habana, l963), con textos en español, inglés y francés, e ilustraciones de Siné. Además del libro ya mencionado sobre la poesía de Nicolás Guillén, Martínez Estrada escribe un largo ensayo titulado “El nuevo mundo, la isla de Utopía y la isla de Cuba”, que se publica en Cuadernos americanos (México, mar.- abr. 1963). El propósito de Martínez Estrada, no obstante la rigurosa estructuración del texto y el cuidado con que presenta su tesis y adjunta pruebas, sobrepasa en intención los límites de lo estrictamente académico y erudito. Según este autor, hay un “destino manifiesto” que enlaza a los taínos cubanos con los “amaurotos” de la Utopía de Tomás Moro, con la Cuba ideal de José Martí y con el propósito de Fidel Castro en el siglo XX.

Que la revolución cubana y José Martí coincidan en este momento de la vida de Martínez Estrada no es arbitrario. En Cuba es testigo de los primeros pasos de una revolución que se le ofrece como “posible”, y su encuentro con la figura de Martí representa el final de un largo proceso de búsqueda del paradigma humano. Se trata, además, de un momento psicológicamente importante para entender el desarrollo emocional e ideológico de este escritor. Su posición en Cuba no es la del inconforme porque allí se siente en armonía con el medio, rejuvenecido a pesar de sus 65 años, y con fuerzas para seguir trabajando.

De Cuba, Martínez Estrada sale por diversos motivos entre los que se encuentran la necesidad de solucionar asuntos de orden económico que se han complicado con su ausencia, y sus problemas de salud. Su contrato con Casa de las Américas ha terminado así como su labor de investigación sobre la figura de José Martí. Por lo demás, parece que en Cuba se lo ha estimulado a salir de la isla porque se cree que puede ser más útil a la revolución desde fuera que desde dentro. Hay que recordar que a principios de l962 Cuba es expulsada de la O. E. A., y que la salida de Martínez Estrada coincide con la “crisis de octubre” y el bloqueo a la isla.

Por México, retorna a la Argentina el 21 de noviembre de l962. Una vez en su país e instalado en Bahía Blanca, Martínez Estrada retoma su posición periférica. El permanente estado de crisis social y política de la Argentina le confirma su opinión de que la situación del país no ha variado en 136 años, es decir, desde las guerras civiles del s. XIX y la subsiguiente dictadura de Juan Manuel de Rosas. Por lo demás, ya había vaticinado en l955 que habría “preperonismo, peronismo y postperonismo’ por unos cien años más. El retorno de Perón en l973, su muerte al año siguiente, el caótico gobierno de Isabel Perón, el golpe militar de l976 y los años de la llamada “guerra sucia”, la desastrosa guerra de Malvinas en l982, los años de hiperinflación e inestabilidad del gobierno radical, la vuelta del Partido Justicialista con Carlos Menem, la actual crisis económica y política (2001 y ...?) y el alto nivel de corrupción que vive el país, parecen darle la razón a Martínez Estrada.

A juicio de algunos críticos sus últimos años estarían llenos de amarguras y desilusiones. Sin embargo, son tambien años de intensa actividad. En su casa de Bahía Blanca termina sus libros sobre José Martí, algunas de cuyas páginas le han de costar lágrimas, según le escribe a su amigo cubano Samuel Feijoo. Prepara también la edición de Realidad y fantasía en Balzac, obra que se publica en l964, y escribe los últimos poemas que la revista Sur dará a conocer —sus “Tres poemas del anochecer”. Arnaldo Orfila Reynal, del Fondo de Cultura Económica en México, lo convence de que seleccione y ordene los textos para la Antología, cuyo “Prólogo inútil” debe haber sido lo último que Don Ezequiel habría de escribir.

Ezequiel Martínez Estrada es un hombre difícil de conformar porque sus estrictos estándares éticos conllevan paralelas exigencias. En contra de Cuba y la revolución cubana no se pronuncia nunca en forma directa. Al contrario, con insistencia habla de un próximo viaje que por sus problemas de salud se va posponiendo y, al final, no se realiza. Sin embargo, en cartas y conversaciones con amigos y colegas de Argentina, México y Cuba, se ha de quejar de que de Casa de las Américas nadie le informe sobre asuntos relacionados a sus trabajos ni le hagan llegar los libros y artículos que se van publicando. Será con respecto Martí, particularmente en una carta que le dirige a Feijoo estando todavía en Cuba, y otra que le dirige a su amigo Carlos Adam en l963, que sus palabras adquieran un tono apasionado al indicar sus profundas disidencias con otros estudiosos martianos. El hecho de que sus recopilaciones sobre los discursos de Fidel Castro siguieran arrumbadas y el que uno de sus amigos fuera detenido por sospechoso al producirse la invasión de Playa Girón en abril de l961, episodio que mencionan Manuel Pedro González y el crítico estadounidense Peter G. Earle, motivan que Martínez Estrada se exprese, en ocasiones, con desencanto.

Ezequiel Martínez Estrada fallece en Bahía Blanca el 4 de noviembre de l964, a las 0 horas. Sus restos yacen en el cementerio de la ciudad de Bahía Blanca.

Póstumamente se han publicado varias colecciones de cuentos y ensayos tales como Cuatro Novelas (l968), Cuentos completos, edición ya mencionada, En torno a Kafka y otros ensayos (l967), Para una revisión de las letras argentinas (l967) y Leer y escribir (l969), compilaciones de Enrique Espinosa, su ensayo y testimonio titulado Leopoldo Lugones: retrato sin retocar (l968), Meditaciones sarmientinas (l968), Poesía de Ezequiel Martínez Estrada (l966), y dos textos arriba mencionados: el libro que le dedica a Nicolás Guillén y Panorama de los Estados Unidos. La Dra. Nidia Burgos, presidenta de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada y profesora de la Universidad Nacional del Sur, está trabajando en un volumen que reúne la correspondencia que durante años mantuvieron Martínez Estrada y Victoria Ocampo, y también sobre las cartas que él y su esposa intercambiaron desde el noviazgo.

En el “Prólogo inútil” a la Antología, pide que su obra se lea y juzgue como “la producción de un artista y un pensador”, un artista de la lengua que se vale del mito y la alegoría allí donde la razón no alcanza, y un pensador, un estudioso de la biografía cultural de los pueblos y de la obra y vida de seres del presente y el pasado que, a su juicio, encarnan el ideal.

Ezequiel Martínez Estrada ha sido un hombre difícil —un individualista, un humanista de viejo cuño, un idealista exigente y romántico— que, ciertamente, está muy poco dispuesto a negociar sus posiciones con quienes considera enemigos de la humanidad. A Martínez Estrada se le podría aplicar la fórmula de José Vasconcelos —“pesimismo de la realidad y optimismo del ideal”— porque su mirada crítica hacia la realidad y la historia humana tiene su fundamento en una perspectiva ética para la cual los valores absolutos y eternos existen.

[Estudio, textos de los enlaces y edición digital de Graciela N. V. Corvalán, Ph. D. (Webster University, St. Louis, Missouri). Preparación del hipertexto en html de José Luis Gómez-Martínez]

© José Luis Gómez-Martínez Nota: Esta versión electrónica se provee únicamente con fines educativos. Cualquier reproducción destinada a otros fines, deberá obtener los permisos que en cada caso correspondan.

Ezequiel Martínez Estrada (San José de la Esquina, Santa Fe, 14 de septiembre de 1895 — Bahía Blanca, Buenos Aires, 4 de noviembre de 1964) fue un escritor, poeta, ensayista, crítico literario y biógrafo argentino.

Recibió dos veces el Premio Nacional de Literatura, en 1933 por su obra poética y en 1937 por el ensayo Radiografía de la pampa. Miembro fundador de la SADE, se desempeñó como presidente de esta organización en dos ocasiones, de 1933 a 1934 y de 1942 a 1946. En 1960 obtuvo el Premio Casa de las Américas por su ensayo Análisis funcional de la cultura.

Vilipendiada en vida y aun después de su muerte,1 su obra ha sido reivindicada por autores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, David Viñas, Noé Jitrik, Horacio González, Juan José Saer, Ricardo Piglia y Christian Ferrer. Índice

1 Biografía

1.1 Primeros años y formación

1.2 Comienzos de su carrera literaria

1.3 El pensador del ser nacional

1.4 Viaje a Cuba y años finales

2 Homenajes

3 Obra

4 Filmografía

5 Premios

6 Referencias

7 Bibliografía

8 Enlaces externos

Biografía Primeros años y formación

Nació el 14 de septiembre de 1895 en San José de la Esquina, un pueblo ubicado en el Departamento Caseros de la Provincia de Santa Fe, siendo el mayor de tres hermanos.2 A los cinco años, su familia se trasladó a la localidad de Goyena, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde su padre abrió un almacén de ramos generales. Poco se sabe de estos primeros años, salvo lo que el mismo autor escribió en una carta a Victoria Ocampo, en la que recuerda su infancia vista desde su característica melancolía, y reivindica su condición de autodidacta, algo que defenderá toda su vida:

Mis primeras lecturas extensas fueron el Quijote, la Historia de España de Lafuente y Misericordia de Galdós. Durante el tiempo de esas lecturas, muchas tormentas y anocheceres y espléndidos soles se intercalaron en sus páginas. Rigurosamente autodidacto, no tuve otro maestro ni guía que mi propio afán de leer.3

En 1907, con apenas doce años y ante la separación de sus padres, viajó a Buenos Aires, donde vivió con su tía Elisa y estudió en el Colegio Avellaneda. Por razones económicas tuvo que interrumpir sus estudios y comenzó a trabajar en el Correo Central de Buenos Aires, donde permaneció desde 1914 hasta su retiro en 1946.2 Comienzos de su carrera literaria

Fuera de algunos artículos aparecidos en revistas, en el primer período de la obra estradiana predominó la poesía. Así, en 1918 apareció Oro y piedra, al que siguieron Nelifelibal (1922) Motivos del cielo (1924) Argentina (1927) y Humoresca (1929), con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura, además de Títeres de pies ligeros, obra dramática escrita en verso. Con una importante influencia de poetas modernistas, parte de la difusión y aceptación de su obra se debió al apoyo de Leopoldo Lugones, que actuó como padrino literario del joven poeta.2

En 1921 contrajo matrimonio con Agustina Morriconi, una artista plástica italo-argentina, quien lo acompañó el resto de sus días.4 Desde 1924 y hasta 1945 fue profesor en el Colegio Nacional de La Plata, donde entre sus alumnos se contaron varias futuras personalidades de la cultura y las ciencias, como el médico René Favaloro, con quien mantuvo amistad hasta su muerte, y el escritor Ernesto Sabato.56 En 1929, con el dinero del Premio Nacional de Literatura que le fue otorgado por su poemario Humoresca, adquirió un campo en Goyena. Por ese tiempo conoció a Horacio Quiroga, de quien se hizo íntimo amigo y llegó a dedicarle un libro años después.7

A pesar de la buena recepción inicial, su producción poética temprana no tardó en recibir comentarios negativos de algunos críticos, acusándola de anacrónica por adscribirse a un movimiento que por entonces ya se encontraba en retirada.8 El pensador del ser nacional

Pese al reconocimiento que se había ganado como incipiente poeta, en las dos décadas siguientes Martínez Estrada abandonó la lírica, volcándose a géneros como la narrativa, el teatro, y muy especialmente, la ensayística. Ésta última sería la que le proporcionaría su reputación como pensador nacional, plasmando sus ideas tanto en estudios críticos de textos literarios como en un tipo de ensayo Sui generis, de corte antropológico-sociológico-psicológico, que toma al Facundo de Domingo Faustino Sarmiento como modelo y referente.

En esta línea, en 1933 publicó su obra más reconocida, Radiografía de la Pampa, un texto en el que Martínez Estrada encara un análisis de la condición y la naturaleza argentina, a través de elementos geográficos, históricos y culturales, desde una perspectiva fatalista y pesimista que reiteraría en obras posteriores.8 Con esta obra inició una serie de publicaciones en las que reflexiona sobre la psicología y el carácter de su país, desde una crítica a las tesis de Sarmiento, tomando también ideas de Georg Simmel, Oswald Spengler y Sigmund Freud. Así, en 1940 apareció La cabeza de Goliat, complemento de su obra anterior, en el que analiza la "fisiología" de la ciudad de Buenos Aires y critica el tradicional centralismo porteño. Quince años más tarde, llegó a escribirle una carta abierta al presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, sugiriéndole el traslado de la capital a Bahía Blanca,9 convirtiéndolo en un antecesor del Proyecto Patagonia que el presidente Raúl Alfonsín intentó concretar sin éxito en la década de 1980.

Dos años más tarde, viajó a Estados Unidos, experiencia que volcó en su Panorama de los Estados Unidos, notas de viaje publicadas póstumamente.

Desde 1946 comenzó a colaborar en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, que agrupaba a varias de las mejores plumas de la época (Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, José Bianco, etc.). A lo largo de la década del cuarenta, publicó varios textos críticos: Panorama de las literaturas (1946), compendio de sus clases dictadas en el Colegio Nacional de La Plata, Nietzsche, filósofo dionisiaco (1947), ensayos dedicados al filósofo alemán, y otros textos que continúan en la indagación de la condición argentina: Sarmiento (1946) y Los invariantes históricos del Facundo (1947), dedicados a analizar las ideas y la obra del escritor sanjuanino, y la que quizá haya sido su obra más ambiciosa: Muerte y transfiguración de Martín Fierro (1948), vasto estudio sobre el poema de José Hernández editado en dos volúmenes.10

En 1949 se instaló en Bahía Blanca, en una casa sobre la avenida Alem 908, actualmente sede de la Fundación que lleva su nombre, y que se conserva como museo y archivo del escritor.11 Además, avaló la creación en Mendoza de la revista "Voces", fundada —junto con un grupo de intelectuales— por el novel pintor Enrique Sobisch, artista ulteriormente reconocido a nivel internacional.

Tras la publicación de otro ensayo biográfico, El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson (1951), Martínez Estrada sufrió una «neurodermatitis melánica», una afección de origen psicosomático que lo mantuvo postrado durante cuatro años en ámbitos hospitalarios y olvidado por casi todos, a excepción de Victoria Ocampo, que lo visitó con asiduidad. Tras el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955, y mediante terapias de sueño prolongado,[cita requerida] su salud mejoró, tras lo cual retomó la escritura con una serie de encendidos escritos políticos, llamados Catilinarias. Entre ellos, se destaca ¿Qué es esto? (1956), un texto que es a la vez una violenta crítica y un intento por comprender al peronismo. A diferencia de la mayoría de los políticos e intelectuales de ese momento, que creían que con el derrocamiento de Perón su movimiento desaparecería, Martínez Estrada sostenía que el peronismo perduraría, y que la Argentina tendrá «preperonismo, peronismo y posperonismo para cien años más».1213 En 1957 asumió la presidencia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, mismo año que fue nombrado profesor extraordinario en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Ese año también publicó tres piezas teatrales bajo el título Tres dramas, y El hermano Quiroga, una biografía crítica dedicada a su amigo, muerto veinte años antes. Viaje a Cuba y años finales

En 1959 Martínez Estrada volvió a la poesía con dos colecciones de aforismos, Coplas del ciego y Otras coplas del ciego; mientras tanto, viajó a Chile y a Viena, donde conoció al poeta cubano Nicolás Guillén. Desalentado por el poco eco que tenían sus ideas entre la clase política y la intelectualidad, decidió irse a México, donde permaneció un año como profesor en el Instituto de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México.8 La obtención del Premio Casa de las Américas con su ensayo Análisis funcional de la cultura, motivó que Martínez Estrada viaje a Cuba en 1960, atraído, como muchos otros escritores e intelectuales latinoamericanos, por la reciente revolución.13

El último período de la obra de Martínez Estrada estuvo notablemente influido por su interés en las ideas latinoamericanistas y antiimperialistas promovidas por la revolución cubana. Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina (1962), un largo ensayo fijando paralelos con Asia y África, y el concepto emergente del Tercer Mundo, condenando el imperialismo y el colonialismo, fue el primero de esta serie de "escritos cubanos".28

Desde septiembre de 1960 a noviembre de 1962, fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Casa de las Américas en La Habana. Formó así parte de la densa atmósfera intelectual de los primeros años de la revolución: allí se entrevistó con el Che Guevara, editó dos libros de discursos de Fidel Castro y estudió en profundidad la obra de José Martí, al que dedicó tres libros que sólo se publicaron póstumamente. Sin embargo, debido a problemas económicos y de salud, Martínez Estrada decidió regresar a su país el 21 de noviembre de 1962, radicándose nuevamente en Bahía Blanca.2

De regreso en Argentina, se encontró con el recelo de varios amigos y colegas. Como a José Bianco, su acercamiento al socialismo cubano le costó el rechazo de Victoria Ocampo, quien expulsó a ambos del Grupo Sur, a pesar de lo cual se siguieron escribiendo. En contraparte, atrajo a una generación más joven, y su apoyo a la revolución contribuyó a hacer su nombre más conocido en otros países hispanoamericanos.8 Durante 1963 editó otros tres libros que recogían ideas e impresiones de su experiencia cubana: En Cuba y al servicio de la revolución cubana, El verdadero cuento del Tío Sam y El nuevo mundo, la isla de Utopía y la isla de Cuba, este último un ensayo en el que relaciona a Cuba y su idea de un «destino manifiesto» con la Utopía de Tomás Moro, y a los taínos con los amaurotos. Un año después, publicó un último trabajo crítico, dedicado a Balzac, Realidad y fantasía en Balzac, y su poemario Tres poemas del anochecer.

Con su salud gravemente quebrantada, Martínez Estrada falleció en su casa el 4 de noviembre de 1964, a los sesenta y nueve años; desde 1970 sus restos descansan en un mausoleo que custodia una escultura suya, en el cementerio de Bahía Blanca. Uno de sus poemas le sirve de epitafio: «Se despertó de repente / y se asombró al encontrarse / viviendo, sencillamente».2

La fecundidad literaria de Martínez Estrada, de sobra demostrada mientras vivió, ha permitido que se publique una ingente cantidad de obras póstumas. Entre ellas, podemos mencionar otros títulos que completan la "serie cubana", como La poesía afrocubana de Nicolás Guillén (1966) y los tres volúmenes dedicados a José Martí (Martí: el héroe y su acción revolucionaria, 1966, Martí revolucionario, 1967, y La doctrina, el apóstol, 2001), y colecciones de ensayos y biografías críticas: En torno a Kafka y otros ensayos (1967), Para una revisión de las letras argentinas (1967) o Leopoldo Lugones: retrato sin retocar (1968). También se vio reivindicada su faceta narrativa, ya que en 1975 se reunieron sus Cuentos completos,14 reeditados en 2015 en una colección del Fondo de Cultura Económica dirigida por Ricardo Piglia, mismo año que la editorial independiente Interzona, que ha reeditado algunos títulos de Martínez Estrada, publicó Conspiración en el país de Tata Batata, una novela que el autor dejó inconclusa y que había permanecido inédita hasta ese momento.15 Homenajes

A pesar de que durante su vida, y especialmente tras su muerte, la figura y la obra de Martínez Estrada fueron blanco de críticas (véase el ensayo Martínez Estrada, una rebelión inútil de Juan José Sebreli, de 1960), ha sido reivindicado por varios autores como uno de los mejores escritores argentinos, no sólo por sus ensayos y textos críticos, también por su narrativa y su poesía:

Su admirable poesía ha sido borrada por una vasta obra en prosa, por libros como Radiografía de la pampa (1933), Sarmiento (1946) y Muerte y transfiguración de Martín Fierro (1948). Su visión de la patria fue melancólica; los hechos ulteriores la confirman. Lugones le confió que estaba de acuerdo con él, pero que hay cosas que no deben decirse porque pueden desalentar a la gente.

Jorge Luis Borges16

Allá en el Buenos Aires de los años cuarenta, los jóvenes de mi generación y de mis gustos descubrieron pronto a Ezequiel Martínez Estrada.(...) A los ensayos siguió nuestro descubrimiento de Martínez Estrada como narrador: La inundación nos impresionó, como ya nos había impresionado su obra poética (la Humoresca quiroguiana, por ejemplo). Y aunque en esos años vivíamos bajo el hechizo más lírico de un Ricardo Molinari e incluso de un Francisco Luis Bernárdez, la obra de don Ezequiel nos colmaba en un plano muy especial, el de ese rigor exploratorio con que el poeta y el filósofo andaban de la mano como alguna vez los presocráticos, y a la vez el de una argentinidad que en muchos casos seguía faltando entre nosotros, sacudidos como estábamos por los grandes ciclones franceses, ingleses y alemanes que llenaban las librerías en traducciones casi siempre horrendas.

Julio Cortázar17

Martínez Estrada (...) aparecía como situado al filo tanto de Sur como de La Nación; era un tolerado allí dentro cada vez más solitario, que acumulaba rencores y lucidez, saludablemente agresivo y al borde del retiro permanente. Incluso, a veces pensábamos que se lo podía llevar a una ruptura y a una redefinición calculando que por algo su temática era lo que más coincidía con nuestras preocupaciones fundamentales; y si bien Radiografía... resultaba excesivamente impresionista o epigramática, Muerte y transfiguración de Martín Fierro parecía una rectificación, en 1948, mucho más descarnada, historizada y penetrante que el trabajo de 1933.

David Viñas18

Martínez Estrada es uno de los escritores argentinos más importantes en el siglo XX. En su obra abraza los tres gestos, la poesía, la narración y el ensayo. En poesía fue un discípulo tardío de Lugones. En ese sentido pertenece al período que nosotros los argentinos llamamos posmodemismo. También fue narrador, pero quizá fue más conocido como ensayista. Sus ensayos más conocidos son La cabeza de Goliat y Radiografia de la pampa, pero es también autor de Muerte y transfiguracián de Martín Fierro y de la biografía de Guillermo Enrique Hudson.

Noé Jitrik19

Ezequiel Martínez Estrada, escritor universalista de la condición argentina, inventor de formas narrativas y ensayísticas emancipadas, autor de estudios decisivos sobre el Martín Fierro, la pampa y la ciudad, Kafka y Montaigne y la turbada historia nacional, también partidario de una teoría de la lectura –la lectura conmocionante y curadora– que se entrelaza con las más modernas perspectivas de la crítica literaria actual.

Horacio González20

- Da la impresión que la ciudad de Buenos Aires traduce una terrible melancolía, pero por otro lado esas generales lleva a pensar que si se la enrollara con el pavimento se la podría poner en cualquier otro lugar, esa idea sugiere a Martínez Estrada, un autor que usted no menciona demasiado.

- ¿Que no menciono demasiado?, creo que soy uno de los que más menciona a Martínez Estrada, siempre lo pongo como uno de los grandes escritores argentinos, sobre todo por un libro que me parece absolutamente extraordinario como lo es Muerte y transfiguración de Martín Fierro, creo que es una summa extraordinaria sobre la cultura argentina del siglo XIX y la poesía gauchesca, más que Radiografía de la pampa, que también es un libro extraordinariamente interesante como todo lo que escribe Martínez Estrada; conozco sus poemas, sus cuentos y muchos de sus libros de ensayo, aunque no todos porque su obra es un poco inagotable, como Marta Riquelme, que me parece uno de los mejores cuentos de la literatura argentina. Martínez Estrada es, para mí, uno de los más grandes escritores argentinos, a veces lo nombro, otras no lo hago, como decía Borges lo primero que se nota en una lista son las omisiones.

Juan José Saer21

Imagino que la extraordinaria calidad de estos cuentos es lo que explica su lugar secundario —y casi invisible— en la narrativa argentina actual. Son demasiado buenos y por eso no encuentran su lugar. Historias de un pesimismo puro, tienen un aire trágico que las aleja de la poética lúdica y exhibicionista que domina nuestra literatura desde Borges y Cortázar. Los relatos sin salida pero serenos de Ezequiel Martínez Estrada acumulan bíblicamente desgracias y desdichas en una sucesión irónica de catástrofes, grotescas y un poco cómicas, a la manera de Flannery O'Connor o de Thomas Bernhard.

Ricardo Piglia22

En 1968 Agustina Morriconi creó la Fundación Martínez Estrada, con sede en la casa que habitaron con su esposo desde 1949 hasta su muerte, y que desde 1991 funciona como casa - museo, que conserva el mobiliario, la biblioteca, originales y papeles de trabajo del escritor. La casa está abierta al público los domingos entre las 15 y las 18.1123

Desde el año 2000, la Casa de las Américas otorga un premio honorífico en la categoría de ensayo con su nombre.24

En 2010, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, cambió el nombre de la Hemeroteca, llamada Gustavo Martínez Zuviría, por el de Ezequiel Martínez Estrada.

En 2014, Christian Ferrer publicó La amargura metódica: vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada, una biografía ricamente documentada del escritor, en el marco de una revalorización de su obra, con la reedición de varios trabajos y la aparición de textos inéditos, incluyendo un Epistolario que recoge su correspondencia con Victoria Ocampo, y Mensajes, una selección de artículos.1325

Obra

Los trabajos de Martínez Estrada se evidencian en sus elecciones: Nietzsche, Montaigne, Kafka, pero su compromiso se vislumbra sobre todo en su inigualable y necesaria visión sobre Argentina y Latinoamérica toda. En sus escritos sobre Domingo Faustino Sarmiento, él rescata el tema de "civilización y barbarie" desde un agudo análisis sobre la dudosa virtud de la civilización, visión que, desde Sarmiento y la mayoría de sus contemporáneos, y aún hoy (en gran parte de los trabajos canónicos existentes sobre el tema) se trata de ocultar y que, en Martínez Estrada, en cambio, ya se puede rastrear en sus escritos más tempranos. Escribiendo acerca del naturalista del siglo XIX Guillermo Enrique Hudson, Martínez Estrada sostenía una idea particular sobre el retorno a un mundo natural paradisíaco, además de describir, en otros trabajos, la creciente e imparable civilización como ultrasalvajismo, y las políticas liberales del siglo XIX como aberraciones que llegan a su cúspide con la Conquista del Desierto que él nombra acertadamente como "holocausto". Compartía con su contemporáneo Horacio Quiroga los padecimientos sobre la mediocridad y la injusticia, deshumanización de la sociedad contemporánea industrial / tecnológica. Y como José Martí, creía que un escritor debe intervenir e influenciar sobre el mundo. Así, hacia el final de su vida, apoya la revolución cubana; y aporta sus "catilinarias", escritos muy críticos sobre la política y la cultura argentina. Año Título Comentario 1918 Oro y piedra Poesía 1922 Nefelibal Poesía 1924 Motivos del cielo Poesía 1927 Argentina Poesía 1929 Humoresca Poesía 1929 Títeres de pies ligeros Obra de títeres en verso 1933 Radiografía de la Pampa Primero de los ensayos sociológicos-psicológicos-históricos 1940 La cabeza de Goliat Ensayo dedicado a la ciudad de Buenos Aires 1944 La inundación Relato breve 1945 Carta autobiográfica a Victoria Ocampo Relato autobiográfico 1946 Sarmiento Libro de ensayos 1946 Panorama de las literaturas Recopilación de sus lecturas sobre literatura en el Colegio Nacional 1947 Poesía Poesías elegidas 1947 Los invariantes históricos en el Facundo Libro de ensayos sobre Facundo: Civilización y Barbarie de Sarmiento 1947 Nietzsche Biografía / literatura crítica 1948 Muerte y transfiguración de Martín Fierro Dos volúmenes de ensayos sobre el poema Martín Fierro de José Hernández 1951 El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson Biografía / literatura crítica 1956 Cuadrante del pampero Catilinaria 1956 ¿Qué es esto? Catilinaria 1956 Marta Riquelme. Examen sin conciencia Relatos breves 1956 Sábado de gloria Relato breve 1956 Tres cuentos sin amor Relatos breves 1956 La tos y otros entretenimientos Relatos breves 1957 Tres dramas: Lo que no vemos morir. Sombras. Cazadores Teatro 1957 El hermano Quiroga Biografía / literatura crítica 1957 Exhortaciones Catilinaria 1957 Las 40 Catilinaria 1958 Heraldos de la verdad Biografía / literatura crítica: estudios sobre Montaigne, Nietzsche, Balzac 1959 Coplas del ciego Poesía 1959 Otras coplas del ciego Poesía 1960 Análisis funcional de la cultura Ensayos 1962 Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina Ensayos 1963 En Cuba y al servicio de la Revolución Cubana Escritos políticos. 1963 El verdadero cuento del tío Sam Escritos políticos en castellano, inglés, francés, ilustrado por Siné. 1963 El nuevo mundo, la isla de Utopía y la isla de Cuba Escitos políticos. 1964 Realidad y fantasía en Balzac Literatura crítica 1964 Tres poemas del anochecer Poesía Publicaciones póstumas 1966 La poesía afrocubana de Nicolás Guillén Literatura crítica. 1966 Martí: el héroe y su acción revolucionaria Biografía / literatura crítica. 1966 Poesía de Ezequiel Martínez Estrada Poesía elegida 1967 Martí revolucionario Biografía / literatura crítica. 1967 En torno a Kafka y otros ensayos Ensayos, literatura crítica. 1967 Para una revisión de las letras argentinas Ensayos, literatura crítica. 1968 Cuatro Novelas 1968 Leopoldo Lugones: retrato sin retocar Biografía / literatura crítica 1968 Meditaciones sarmientinas Biografía / literatura crítica 1969 Leer y escribir Ensayos, literatura crítica. 1975 Cuentos completos Cuentos, editados por Roberto Yahni 1985 Panorama de los Estados Unidos Notas de viaje posteriores a su visita de 1942 a los EE.UU. 2001 La doctrina, el apóstol Tercer libro sobre José Martí 2002 Paganini Biografía / literatura crítica. 2003 Lírica Social Amarga, últimos escritos sobre ajedrez, ciudad, técnica, paradoja Ensayos, literatura crítica. 2013 Epistolario Correspondencia con Victoria Ocampo. 2015 Conspiración en el país de Tata Batata Novela. Filmografía

Obras llevadas al cine

La cosecha (1970) dirigida por Marcos Madanes

Premios

1933 - 1er. Premio Nacional de Literatura por Humoresca y Títeres de pies ligeros

1933 - 1934 - Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)

1937 - 2do. Premio Nacional de Literatura por Radiografía de la pampa

1942 - 1946 - Presidente de la SADE

1947 - Premio de Honor de la SADE

1949 - SADE apunta su nombre como candidato al Premio Nobel

1957 - Presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

1960 - Premio Casa de las Américas por Análisis funcional de la cultura

Referencias

Un pensador que cuestionaba al país Clarín, 7.1.2006 Ezequiel Martinez Estrada. El hombre y su obra Ezequiel Martínez Estrada, carta a Victoria Ocampo, 1945 publicada en Leer y escribir, Joaquín Mortiz, México, 1969, pp. 115-120 Biografía de Agustina Morriconi, por Nidia Burgos René Favaloro en la Fundación Ezequiel Martínez Estrada Los Sabato El día, 17.3.2017 Ezequiel Martinez Estrada, El hermano Quiroga, Arca, Montevideo, 1966 Ezequiel Martinez Estrada. Biografía Ezequiel Martínez Estrada, el juez implacable de la cultura argentina Clarín, 12.1.2002 Pampa bárbara, Patricio Lennard Página/12, 31.7.2005 Martínez Estrada: la casa de los domingos La Nueva, 21.6.2015 La larga conjura del peronismo según Martínez Estrada Fernando Bogado, La cabeza de Ezequiel Página/12, 14.12.2014 Pedro Orgambide, Cuentos completos de Martínez Estrada La última de Ezequiel Martínez Estrada La Voz, 12.2.2015 Jorge Luis Borges, Biblioteca personal (prólogos), Alianza Editorial, Madrid, 1988 Julio Cortázar, Recordación de don Ezequiel. Casa de las Américas, 21.121 (1980), págs. 66-68. David Viñas, Martínez Estrada, de Radiografía de la pampa hacia el Caribe, Estudios: revista de investigaciones literarias, Nº 9, 1997, págs. 57-72 La ciudad: una narración posible. Conversatorio con Noé Jitrik Cuadernos de Literatura, Universidad de Bogotá, 2001 Horacio González, Política de nombres Página/12, 29.4.2010 Entrevista a Juan José Saer por Horacio González, revista Lote, n°10, marzo 1998. Ricardo Piglia, prólogo a los Cuentos completos de Ezequiel Martínez Estrada, Fondo de Cultura Económica, México, 2015 Fundación Ezequiel Martínez Estrada Premio Honorífico de ensayo Ezequiel Martínez Estrada

En torno a Martínez Estrada La Nueva, 13.10.2013

Bibliografía

Ayala, Francisco. "El Sarmiento de Martínez Estrada". En Los ensayos. Teoría y crítica literaria. Prólogo Helio Carpintero. Madrid: Aguilar, 1971; pp. 1257-1260.

Jaimes, Héctor. La reescritura de la historia en el ensayo hispanoamericano. Madrid: Fundamentos, 2001.

Orgambide, Pedro. Genio y figura de Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1985.

Stabb, Martin S. "Martínez Estrada frente a la crítica". Revista Iberoamericana 61 (1966): 77-84.

Ward, Thomas. "Ezequiel Martínez Estrada y el telurismo". La resistencia cultural: la nación en el ensayo de las Américas. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2004: 85-98.

Enlaces externos

Fundación Ezequiel Martínez Estrada

Vida, bibliografía primaria y secundaria

Carta autobiográfica a Victoria Ocampo

| 1895 |

September 14, 1895

|

San Jose de la Esquina, Caseros, Santa Fe, Argentina

|

|

| 1964 |

November 4, 1964

Age 69

|

Bahía Blanca, Bahía Blanca Partido, Buenos Aires Province, Argentina

|